Ossia una convenzione tra i consignori Provana di Leinì.

di Samuele Mamola

Può succedere che archivi fin’ora pressoché sconosciuti conservino documenti di non poco conto e di notevole interesse: è il caso dell’archivio dei baroni Guidobono – Cavalchini che, discendenti dei Provana, conservano nell’omonimo castello di Collegno diverse carte dei Provana dei rami di Leinì, Collegno e Druento.

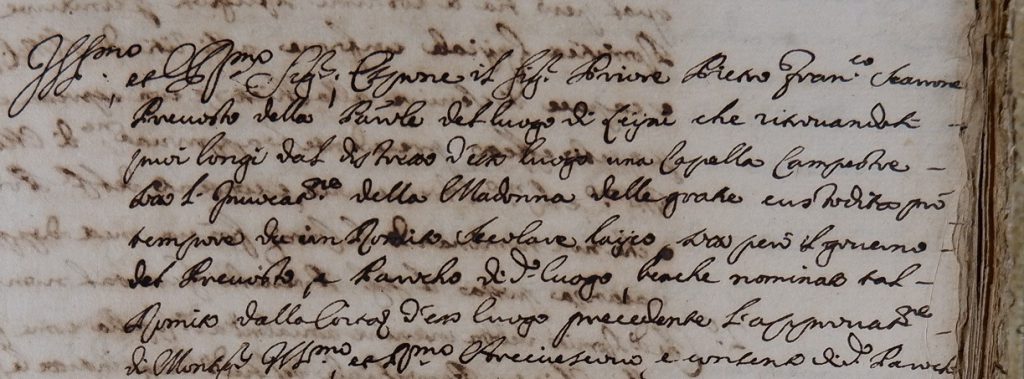

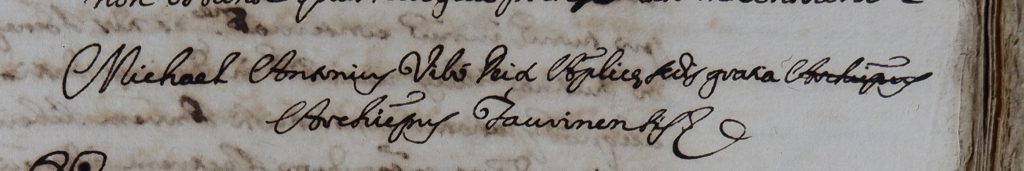

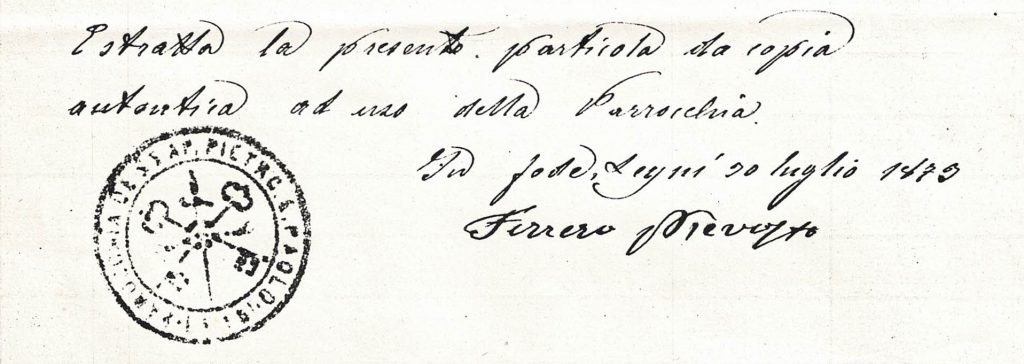

Il documento in questione fa parte di un piccolo plico di documenti in copia di XVIII secolo, da originali del 1387-1388, da cui si comprende come si arrivò alla stipula di questa convenzione.

Questi documenti conservati a Collegno sono tradotti in italiano, con una versione della parte relativa la convenzione “riassunta”, mentre, una copia sempre settecentesca e in latino, più complessa e che riporta quella che pare una versione integrale della convenzione, è conservata nell’archivio Provana di Leinì alle sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino.

Non si è, tuttavia, i primi ad aver individuato questo documento, ma si è i primi ad averne parlato e pubblicato in maniera integrale la convenzione: un originale Trecentesco, era infatti conservato nell’Archivio Storico Comunale di Leinì e Gabotto lo vide, ma ne trascrisse solo le righe iniziali nel 1846; questi documenti risultano ad oggi tra i quattro mancanti nel mazzo da lui indicato (l’archivio non fu riordinato, e infatti oggi quanto vide Gabotto risulterebbe nei medesimi mazzi). Dal Gabotto sappiamo che nel plico di documenti originali dell’epoca erano presenti le carte trovate in copia nell’Archivio Guidobono-Cavalchini ma, a queste, erano anche legate due lettere di Ibleto di Challant di inizio Quattrocento indirizzate ai consignori Provana di Leinì e che Gabotto trascrisse.

Dopo questa introduzione, necessaria a spiegare la provenienza di questi documenti, possiamo parlare del contesto in cui venne stipulata questa convenzione.

Nel 1387 il conte di Savoia permuta, probabilmente per motivi economici, con i fratelli consignori di Leinì Arasmino e Giacomo Provana una terra situata in Tarantasia per metà del castello di Leinì di cui, nel dicembre del medesimo anno, con il consenso dei già citati consignori e dietro pagamento, un quarto è concesso in investitura dal conte a Giacotto e suo figlio Saladino Provana. L’altro quarto è restituito con investitura ai già consignori Arasmino e Giacomo Provana. L’altra metà del castello era invece di Lionello e Giovannello Provana.

La situazione che quindi si aveva a Leinì era la seguente: Leonello, Giovannello, Giacomo e Arasmino Provana sono consignori della loro parte di castello e del territorio di Leinì (come si evince dall’investitura del 1380); Giacotto e Saladino invece sono consignori solamente del loro quarto di castello. Vi è quindi la consignoria sul castello leinicese di sei membri della famiglia Provana.

I Provana avevano possedimenti sparsi per il Piemonte (torinese, cuneese settentrionale) e oltralpe (Savoia), pertanto si viene a creare una situazione che, in gergo tecnico, è definibile come consortile. Per governare quindi dei possedimenti talvolta lontani tra loro, in alcune località si decide di designarne l’amministrazione a uomini di fiducia: è il caso di Leinì.

Nel gennaio 1388, essendo sei consignori, evidentemente non tutti stabilmente presenti sul territorio, per l’amministrazione del castello e di alcuni aspetti giuridici sulla popolazione sottoscrivono una convenzione.

Questo documento si compone di 13 articoli che regolano eventuali attriti tra i consignori, per l’elezione del castellano – podestà (colui cui viene affidata l’amministrazione di castello e aspetti giuridici sulla popolazione), sul fatto di non intromettersi nella giustizia demandata al castellano – podestà, sul rifornimento del castello di vettovaglie, i quali costi erano divisi tra i consignori.

Su alcuni articoli invece occorre prestare più attenzione: nel V articolo, si legge che se i consignori non fossero stati tra loro concordi, non potevano far entrare o far lavorare nel castello nessuna persona proveniente da Leinì, ma solamente sudditi del conte di Savoia che custodissero il castello in tempo di guerra e pace.

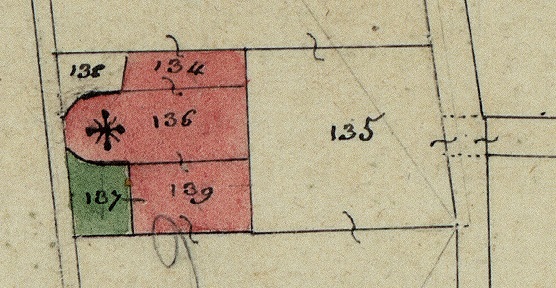

Così com’è interessante il X articolo: qui regola il fatto che la postierla (porta pedonale di accesso al castello, generalmente di fianco alla porta grande), rimanga di uso comune ai consignori, che non ne possa essere costruita una ulteriore e che per la postierla vengano prodotte quattro serrature con quattro chiavi, tutte diverse tra loro, cosicché i consignori la possano aprire solo se tutti presenti. Vengono poi ordinate aperture di porte in altre sale del castello (oggi non identificabili) per rendere più agevole il passaggio dal castello all’area della postierla.

Regolamentano poi le norme relative la magna porta, la porta grande del castello, per la quale ogni consignore aveva una chiave. Queste erano, in tempo di guerra, tutte conservate dal castellano per motivi di sicurezza (ossia possibili tradimenti).

È stato possibile identificare la posizione sia della postierla che della magna porta dalle rappresentazioni del castello nelle pale d’altare alla Madonnina e a San Rocco, nonché da un importante tipo (una mappa) rilevante le fortificazioni di Leinì nel 1719: si trovavano di fronte la torre, ricavate nelle mura abbattute, purtroppo, negli anni ’70 dell’800 dopo il passaggio di proprietà del castello dal signor Spirito Aubert al Comune di Leinì che lo acquista nel 1871 (come si evince dall’atto originale in Archivio comunale; le demolizioni sono riscontrabili nelle delibere del Consiglio comunale di quegli anni e dai preventivi richiesti a professionisti, nonché dalle relazioni dei lavori).

Correda queste convenzioni un ulteriore documento stipulato nel medesimo periodo, ossia le disposizioni che vengono date al castellano – podestà relativamente a degli aspetti finanziari.

Doveva infatti pagare 44 fiorini d’oro di piccolo peso ai consignori, i proventi erano ricavati dall’esercizio della podestaria; erano da pagare poi 20 fiorini d’oro di piccolo peso al portinaio del castello e 20 fiorini d’oro di piccolo peso al custode della torre; questi due venivano pagati in due rate: una prima per la festa di San Giovanni Battista, una seconda per la festa di San Tommaso Apostolo. Il rimanente denaro eventualmente ricavato andava sempre consegnato ai consignori.

Il podestà parrebbe rimanesse in carica un anno e, successivamente a quello presente, tale Antonio Boniforte, erano designati già i sette successivi, sempre parenti dei consignori o un consignore stesso: Damiano Provana, Giovannello Provana, Tommaso Provana, un certo Matteo (forse figlio di Leonello), Giacomo Provana, Gioannello Provana, Saladino figlio di Giacotto Provana.

Sugli anni successivi, al momento, non si sa nulla relativamente a tale carica, ma è vero anche che dal 1391 gli equilibri tra la popolazione e i consignori sembrano mutare a favore del ritorno delle Istituzioni Comunali, già presenti alla fine del XIII secolo.

Queste convenzioni, che ho chiamato “statuti” riprendendo la parola dall’articolo XIII, sono un documento molto interessante che, in questa sede, non è stato possibile approfondire molto; si rimanda pertanto alla pubblicazione in Studi Chivassesi 14 (2023), Chivasso.